|

|

97年10月

10/02/97 (木)

ちょっと気が早いが写真展にかかる経費も考える必要がある。大まかに見積もると以下のようになる。

| 項目 | 単価 | 個数 | 小計 |

| プリント(大四切) | 3,500円 | 48 | 168,000円 |

| 大衣の額 (手持ち36枚との差引き12枚分) | 4,000円 | 12 | 48,000円 |

| 作品の台紙(マウント) | 1,500円 | 48 | 72,000円 |

| 作品キャプション制作費用 | 100円 | 48 | 4,800円 |

| ギャラリーへの経費支払い分 | 100,000円 | 100,000円 | |

| ポストカード(案内状)印刷 | 30,000円 | 30,000円 | |

| オープニング・パーティ | 70,000円 | 70,000円 | |

| 写真展期間中の諸経費 | 50,000円 | 50,000円 | |

| 合計 | 542,800円 |

過去3回の写真展のうちキャノンサロンとドイフォトプラザで行った写真展も同じ点数の作品を出展してほぼ同じ金額がかかっているので、実際にかかる金額もほぼこんなものだろう。ギャラリーへの経費支払いとポストカード印刷代はギャラリーによっては不要のところもあるが、当初の見積もりには考慮しておいた方がよいと考え、含んでおいた。

オープニングパーティは写真展会場で行うパーティだ。友人達に写真展会場に来てもらい、缶ビールやピザ等の簡単な軽食を取っていただきリラックスして展示作品を見ていただく出入り自由のパーティだ。過去の写真展でもオープニングパーティを行ったが、写真展期間中この時が一番楽しかった。実際にやってみるとヤミツキになる位だ。今回も同様にオープニングパーティを行いたい。オープニングパーティを行うことが、写真展を行うための隠れた大きな理由の一つなのだから。

10/07/97 (火)

ドイフォトプラザ渋谷に審査の結果を電話で確認したところ、早くて10月8日、遅くて10月15-16日に結果が出るそうだ。結果は手紙で本人に通知されるとのこと。来週中には結果が出ることになる。楽しみである反面、ちょっとドキドキする。

10/12/97 (日)

この3連休は写真展に関する作業は一切行わなかった。 11月24日に行われる東京湾横断ハーフマラソンに出場するために今まで続けている軽いトレーニングを集中して行いながら過ごした。

これは今年末に開通予定の東京湾アクアライン(東京湾横断道路)を川崎の浮島側から木更津方面に海底トンネルを走り木更津人工島で折り返して川崎側に帰ってくる21.0975Kmのハーフマラソンだ。今まで全くスポーツに縁のない生活を送ってきたのだが、あるきっかけで今年の6月初めから軽いジョギングを始めながら準備してきたものだ。8月末に膝が痛いのを我慢して長時間走り込んだのがもとで膝を故障してしまい、30分以上走ると膝が痛くなってしまう状態が数週間続いていたのだが、軽い筋力トレーニングを取り入れてこの1ー2週間でたいぶ改善し1時間程度走っても痛くなくなった。心肺機能も改善してきており、同じペースで走った際の脈拍が3ヶ月前よりも20程度低くなっている。

現在の力ではハーフマラソンを完走するには2時間以上かかると予想されるので、もう少し長時間走れるようにする必要がある。しかし、故障も怖いので、膝が痛くなった場合はすぐにジョギングを切り上げて30分程泳ぐ等して無理をしない範囲で身体を慣らしているところだ。

....ということで、今週末に写真展審査結果が出るまでは写真関連はしばらくお休みしています。これ以上書くと「写真展日記」ではなく「ジョギング日記」になりかねないですし。(^^;

今週末までには写真展審査結果のご報告ができると思います。

10/16/97 (木) 写真展開催決定!

写真展開催が決定した!

写真展開催が決定した!

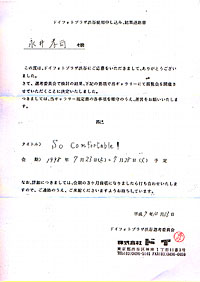

10月15日にドイフォトプラザ渋谷に電話で確認して写真展審査に通ったと知らされていたが、本日、正式に「ドイフォトプラザ渋谷使用申し込み、結果連絡書」を速達で受け取った。結果連絡書は以下のような内容だ。

ドイフォトプラザ渋谷使用申し込み、結果連絡書

永井孝尚 様

この度は、ドイフォトプラザ渋谷にご応募をいただきまして、ありがとうございました。

さて、選考委員会で検討の結果、下記の要領で当ギャラリーにて展覧会を開催させていただくことに決定致しました。

つきましては、当ギャラリー規定書の各事項を順守のうえ、運営をお願いいたします。

タイトル)So Comfortable!

会 期)1998年7月23日(木) - 1998年7月28日(火) 予定

なお、詳細につきましては、会期の3ヶ月前頃になりましたら打ち合わせをいたしますので、ご連絡のうえ、ご来館くださいますようお待ちしております。

平成9年10月13日

ドイフォトプラザ渋谷選考委員会

株式会社 ドイ

東京都渋谷区神南1丁目11番3号

Tel (03)3496-5141 Fax (03)3496-0659

これから写真展開催までの9ヶ月間、実際の写真展の詳細を詰めたり、パブリシティへ通知したり、案内状を作成して郵送したり、と、作業が目白押しだが、とても楽しみでもある。

10/18/97 (土)

写真展の全容が分かるように、ドイフォトプラザ渋谷に提出したプレゼン資料を一部修正の上、このホームページに掲載した。URLはhttp://www.people.or.jp/~nagai/p98/p98.htmlだ。ホームページにプレゼン資料を掲載した理由は、今後のパブリシティ等との打ち合わせのため、写真展の全容が外部からすぐにわかるようにしておく必要があるためだ。ただ、作業が追いついていないこととディスク容量不足の問題からまだそれぞれの作品の拡大イメージは掲載していない。

10/19/97 (日)

今回の写真展審査は一回で通ったが、過去の写真展では平均で4ー5回審査にチャレンジし落選を繰り返し作品を撮り直した上でやっと審査を通過できた。今から考えると、過去の写真展の審査で落選をした理由は以下のようなものだ。

- 写真の撮り込みが甘い。通常、写真展ではある程度のレベルを超えている作品が40点以上必要なのに、他人に見せるべきでないレベルの作品ばかりを集めて審査に出している。

- セレクションが甘い。あるテーマに絞り込んで写真展を構成する必要があるのに、その写真が加わる事で写真展の狙いがボヤけてしまうような作品も、写真展の点数合わせのために加えてしまっている。

- プレゼン資料作成に手を抜いている。例えばスライドを白枠に固定し通常のスライドキャリアに入れた状態で(または、プリントをプレゼン用バッグに入れただけの状態で)作品を提出し、作品の説明はワープロで打っているだけ。審査する側からすると、作品に対する真摯な態度が感じられないし、審査員の方々に対する誠意も感じられない。

1.に関して、今回の写真展の作品をまとめるのには最初から時間をかけることを考えていた。一番最初に撮影した作品は1984年、一番最後に撮影した作品は1996年だから、足掛け13年間かけて撮影している。

2.に関して、今回の作品のセレクションには時間をかけた。作品シリーズの中から自分の思い入れのある作品を落とすのはなかなかできないことだが、時間をかけるとある程度客観的に見てセレクションを行う事ができる。写真は、テーマが拡散した作品を100点集めるよりも、テーマを徹底的に絞り込んだ作品を10点集めた方がはるかにインパクトが強くなる。幸い、作品自体が海外のリゾートの写真であるため、旅行に行っていない時間はゆっくりセレクションに時間をかけることができたし、写真展開催を思い立った時点では写真の撮り込みとセレクションは時間をじっくりかけて全て完了している状態だったので、一回で写真展審査を通過できたのではないかと思う。

3.に関して、今回はプレゼン資料の作成には特に気を遣った。また、作品の仕上げ以外にも、審査員の方々に読んでいただく資料は分かりやすさを第一に考えて作成した。

1988年から89年にかけて最初の写真展を行った頃は、「自分のベストの作品を集めれば写真展が出来る筈だ」と考えていた。実際に写真展を開催できたのだが、写真展会場で自分の作品を改めて見てみると、それぞれの作品がお互いを高めあっているのではなく、お互いが相手の作品を考えずに強烈な自己主張をしていて、全体のイメージを薄めてしまっているような印象を受けたことを今でも憶えている。このため、1993年に開催した写真展では、撮影を始めた時点から全体の写真展のイメージを想定して作品を撮り込んでいった。この結果、写真展会場で自分の作品を見てみると、89年の写真展と比較して全体が調和して捉えられている印象を受けた。今回はお互いの作品がより高い次元に昇華できるような写真展を行いたい。

10/25/97 (土)

ドイフォトプラザ渋谷に行き、審査のために提出したプレゼン資料を返却していただいた。この際、写真展の打ち合わせも以下の通り行った。

- 案内用ポストカードについて。通常の写真展では案内用ポストカードは写真展の3ヶ月程前に作成する。今回は後述の通り、なるべく早めにポストカードを作成し関係者に告知したいと考えているので、来年の早い時期(写真展の半年前)に完成するスケジュールで作成したいと思っている。なお、ギャラリー側で作成する場合の個人コスト負担が若干大きいので、個人でポストカードを作成しても構わないとのことだ。

- パブリシティについて。パブリシティに関する連絡は全てギャラリー側が行う形になる。ドイフォトプラザ渋谷の青野さんによると、今回の作品は旅の写真なので旅行関係の雑誌にあたってみると掲載してくれる可能性があるだろうとのこと。この場合、候補となる雑誌を私の方でピックアップし、ギャラリー側からそれらの雑誌に通知していただく形になる。企画に興味を持った雑誌に対しては、直接私が作品を持ち込んで説明を行うのが効果的だ。 1989年の写真展は以下の雑誌に掲載された。

- Canon Circle 1992年6月号(「こだわり写真館」というページで紹介。2ページ)

この時は実質的には初めての大規模な個展であったために写真展開催のみに頭が一杯で、パブリシティは念頭になかった。従って、写真展の前に私の写真展を特別に取り上げた雑誌はなく、いくつかの写真雑誌の「写真展スケジュール」のページにスケジュールが1行掲載されただけだった。当時はそれだけでも大変に感激したものだった。後程、キャノンのユーザー誌を写真展を開催させていただいたキャノンサロンの方から写真展の3年後に紹介いただき、掲載されたのみだった。パブリシティに関して自発的に働きかけなかったのだから、当然の結果だ。

1993年の写真展ではこの点を反省し、写真展の数ヶ月前から仕事の合間を縫って個人で多くの雑誌社を回った。この結果、この写真展は以下の雑誌に掲載された。

- ポパイ 1993年3月31日号 (最新情報のページで掲載)

- キャパ 1993年4月号 (Gallery Informationの別枠で掲載)

- ブルータス 1993年4月15日号 (最新情報のページで掲載)

- フォトコンテスト 1993年6月号 (「素晴らしきカメラライフ」というページで掲載。インタビュー記事。3ページ)

- 日経アントロポス 1993年10月号 (社外でクリエーション活動を行っているビジネスマンを紹介するページで掲載。2ページ)

- Canon Circle 1992年6月号(「こだわり写真館」というページで紹介。2ページ)

このうち、キャパと日経アントロポスは個人で直接編集部に手紙を書いて掲載を申し込んだ結果、編集部から連絡をいただき取材を受けたものだ。ポパイとブルータスはマガジンハウスに勤めていらっしゃる先輩にご紹介いただいたもの。どちらにしても、パブリシティ用の説明資料があって初めてこれらの取材を受ける事ができる訳で、10月18日に作成した写真展説明用のページは元々この目的で作成した。 また、フォトコンテストはドイフォトプラザ渋谷のご紹介で写真展会場でインタビューを受けたものだ。

前回の写真展の反省点としては写真展前に大きく取り上げていただいた雑誌がなかったこと。フォトコンテストも日経アントロポスも掲載されたのは写真展後だった。今回は早めにパブリシティの準備をし、かつ全て個人で行おうとせずにギャラリーや知人のつてを頼っていきたいと考えている。このためにも、案内用ポストカードは早めに作成する必要がある。

- 協賛企画について。この日記を読んでいる方々にとってはWWWは当たり前のことだが、ギャラリーを訪れる方々の多くは実際にはインターネットに触った事がない人達だ。これは来年7月の時点でも変わらないだろう。 このため、今回の写真展では写真展会場にパソコンを設置し、インターネット経由で写真のホームページを見れるようにし、現場の様子もタイムリーにアップしていきたいと考えている。ただ、個人でPCを別途用意し電話回線料を負担するのはコスト的に厳しいので、現在あるスポンサーと交渉中だ。

ギャラリー側にPCを設置して電話回線を引く事と、スポンサーをお願いし場合によってはスポンサーの販促資料を配布することが可能かどうか確認したところ、基本的に問題はなく、「PCの操作やスポンサーの販促資料等の説明はギャラリー側では行えないので、主催者側(私)で実施」と「電話回線の工事がどの程度の規模か分からないので、この点は別途相談」とのことだ。

写真展間近になると準備しなくてはならないことが多くなるが、年内は上記を念頭に置いて準備を進めればよいと思う。

今日はフィンランドの方と、ダーウィン在住の方からホームページの感想のメールをいただいた。フィンランドは現在−10度でとても寒いそうだ。

10/26/97 (日)

今日は母校の写真部OB会(三田写真会)の臨時総会があった。私が大学の時に所属していた写真部(慶応カメラクラブ)は歴史が古く、昨年創立70周年記念を行った。三田写真会では、幹事の櫛田さんが私の11年先輩にあたり、代表の安田さんが私の32年先輩にあたる。芳賀日出男先生・長野重一先生・船山克先生のように写真界のトップでご活躍されている方々、さらに戦前にご卒業された大先輩も参加される。先輩方が話される学生時代の思い出には学徒出陣等の話題も出てくる。この集まりには慶応カメラクラブの現役学生の人達も参加する。参加者の年代が10代から80代までという非常に年代の幅が大きい会だ。

今回の集まりでは、創立70周年記念で発行した記念誌のフォローアップの話、OB名簿の話、来年開催するOB写真展の話等が主な議題だった。OB写真展は7月中旬に数寄屋橋のフジフォトサロンで開催し、最終日は7月23日とのこと。偶然にもOB写真展の最終日が私の写真展の初日だ。

臨時総会を行う前に代表の安田さんに事前に写真展を行う事をお話ししたところ、安田さんの特別のご配慮で私の写真展を紹介する時間をいただくことができた。写真展のスケジュールと内容をお話しし、インターネットと連動したり会場にPCを持ち込む事も考えているといったお話をしたところ、現役学生の人達が興味を持たれたようで、会が終了してからサブノートPCに入れておいたホームページを表示して概要をお話しした。現役学生の人達はWWWでの写真展を企画しているそうだ。確かに、WWWでの写真展は実際の写真展と比較してコストが非常に安く済むので、写真を志す学生の人達にとっては非常に有望なメディアだ。

写真の環境は現在激変している。例えば、新聞社や通信社の写真部では、昔は先輩が後輩の写真の現像や引伸し技術を厳しく鍛えていたのが、2ー3年前から現像はカラーネガの現像のみで引伸しがデジタル処理に取って代わったため、今度は先輩が後輩にPhotoshopの使い方の教えを乞う、といった現象が起きているそうだ。学生の写真クラブのあり方も、今後はWWWでの作品発表やデジカメの導入のみに留まらず大きく変っていくのは間違いない。 私の学生の頃にこのようなメディアがあったら、私のその後の写真人生も大きく変っていたかもしれない。